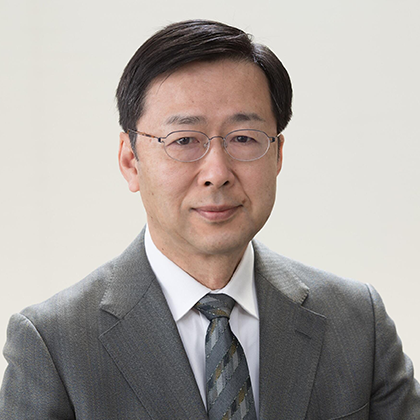

秋田学習センター客員准教授

小倉 拓也

死ぬまでにやりたいことがある。「湖の哲学」である。私は、1歳から18歳まで滋賀の琵琶湖のほとりで過ごした。湖は日常と不可分な存在だった。夏に泳ぐとなると、海水浴ならぬ湖水浴が普通で、はじめて隣県の福井の海に泳ぎに行ったときには、むせるような潮の匂いとその吐き気をもよおす味が不快で仕方なかった。神戸や大阪を転々としながらも関西以外で暮らしたことのなかった私が、縁もゆかりもない秋田に移住する決断をしたのは、ひとえに、八郎潟、田沢湖、十和田湖といったレベルの高い(?)湖があるからである。

しかし、湖を哲学するとは、いったいどういうことだろうか。ヒントとなるのが、ジル・ドゥルーズという哲学者による「無人島の哲学」である。『ロビンソン・クルーソー』など、人間たちは繰り返し無人島をめぐって文学的想像力を行使してきたが、そこに一貫して賭けられているのは、漂流などによって「派生」していく先を、しかし第二の「起源」として、ひとは何かを「再開」することができるということである。人間たちは、この「再開」の理念を、資本主義や植民地主義と不可分の仕方で、無人島とともに探究してきたのである。

これに倣うなら、湖の哲学にとってまず重要なのは、湖をめぐる想像力の賭け金、湖とともに探究されてきた理念を特定することとなるだろう。とはいえ、いまはまだいい加減なアイデア程度のものしか私は持っていない。以下ではそれをいくらか開陳しよう。

歴史学者の網野善彦は、水辺を含む水域には、陸における土地の分割、領有、課税などの有主・有縁的な国家的秩序とは別様の、無主・無縁と形容しうる自由な営みが存在したことを強調している。網野は海にも湖にも言及している。

しかし、海と湖とでは、様々なことが異なるはずだ。湖をそれとして特徴づけるのは、やはり、海との対比において際立つその局所性と閉鎖性である。海は陸から開かれているが、湖は陸のなかに閉じている。水域が無主・無縁の自由の領域だと言えるとして、その自由には、日常のまったき外部へと大々的に突き抜けていく自由(海の場合)と、日常のただなかに小さく穿たれる自由(湖の場合)とがある。哲学者のミシェル・フーコーに倣い、前者を「ユートピア」、後者を「ヘテロトピア」と呼ぶこともできるかもしれない。

たしかに、海をめぐる想像力には、不可視の「海の向こう」に思いを馳せるものが多いように思われる。こことは違うどこか、別の世界があり、それを希求する想像力である。しかし、湖にはそんな大それた「向こう」はない。あるのは現実の、目視すら可能な「対岸」であり、しかもこの対岸は閉じた環である。閉ざされた水域である湖の想像力は、「こことは違うどこかを」(ユートピア)ではなく、「ここのなかにここ以上のものを」(ヘテロトピア)見いだそうとするものだと言えないだろうか。

開かれた海、命を賭した自由の希求が行われる海、生命が由来し、激しい波に揉まれ、絶えず循環する死と再生を司る海。私がはじめての海水浴で感じた潮の不快は、その強い生命力に対する拒絶だったのかもしれない。閉ざされた、波の立たない静かな水面下で、灰のような白い死骸が音もなく淡々と堆積していく湖に、強い生命力とは別様の生と死があるのではないか。そんな生きて死んでいくことの理念を、ライフワークとなるはずの湖の哲学で探究したい。

秋田学習センター機関誌「ばっけ」106号(令和5年7月発行)より掲載